花粉症患者を救え!無花粉スギ・無花粉ヒノキの育成

2025年3月5日

国内の約4割の人が花粉症だと言われています。花粉を出す森林を、花粉を出さない森林に変えるため、無花粉スギ・ヒノキを発見し、花粉症対策苗木の研究と生産を進めている自然環境保全センターの研究者にお話を聞きました。

答えてくれた人

神奈川県自然環境保全センター

主任研究員 齋藤央嗣さん

花粉症とは

花粉症は、花粉に対するアレルギー反応です。体を守るための免疫の仕組みが、本来反応する必要のない花粉に反応して起こります。花粉を外に出そうとして、くしゃみで吹き飛ばしたり、鼻水や涙で花粉を洗い流したりします。

神奈川県では、2月中旬から4月上旬はスギ花粉、3月下旬から4月中旬ごろにかけてヒノキ花粉が飛散します。(出典1,2,3)

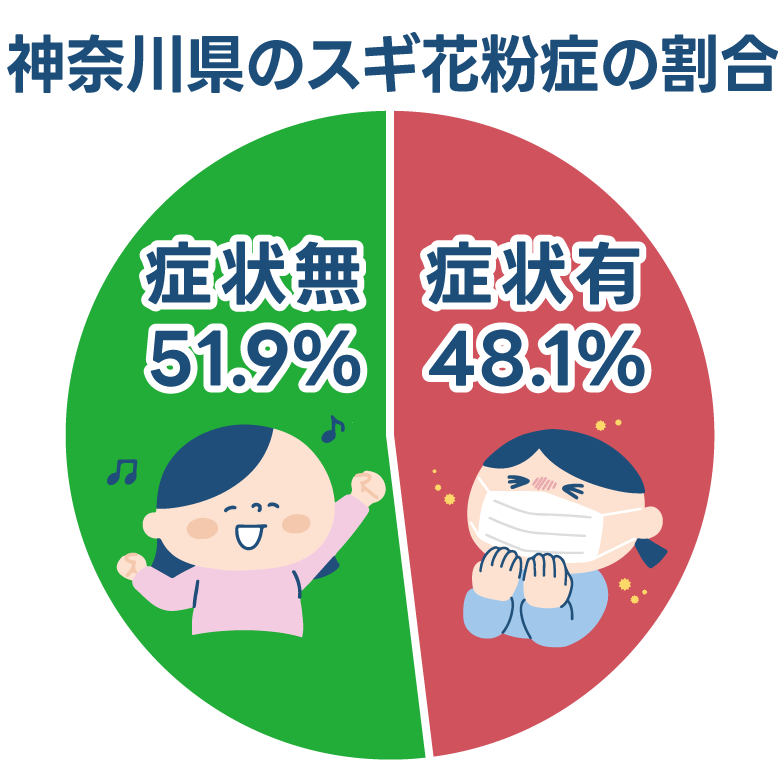

神奈川では約2人に1人がスギ花粉症

全国で花粉症の症状がある人は42.5%、スギ花粉症の人は 38.8%という調査結果が出ています。神奈川県のスギ花粉症の有症率は48.1%と、全国平均を上回っています。また、スギ花粉症患者の7~8割はヒノキ花粉症の症状が出ると言われています。(出典4,5)

昭和30年代の優良スギから選抜—花粉の少ない品種を求めて

神奈川県は、1950年代後半から60年代前半にかけて品種改良用に集めた優良スギの中から、花粉の少ない品種を選んで、少花粉スギを実用化する方向性を出していました。

1995年に調査を開始した齋藤主任研究員は、1998年に少花粉スギ17品種を選抜し、採種園を作り、種子作りを開始しました。成長が早い優良品種は、光合成による栄養を成長にまわすため、結果として子をつくるための花粉が少なくなったものが多かったそうです。

ヒノキは2004年に、少花粉ヒノキ5品種を選抜し、種や林を増やし、生産者に届けています。

こうして、2016年までに神奈川県でのスギ、ヒノキの出荷苗木はすべて少花粉になりました。

無花粉スギの発見と育成

「無花粉スギは突然変異で5,000本に1本位存在する」との報告をきっかけに、「県内の少花粉スギから無花粉スギを探す」調査研究が始まりました。県の少花粉品種、中4号、片浦6号、箱根4号の3品種に無花粉の遺伝子があることがわかり、調査した888本のうち中4号の実生苗から、2004年に無花粉スギ(田原1号)が発見されました。

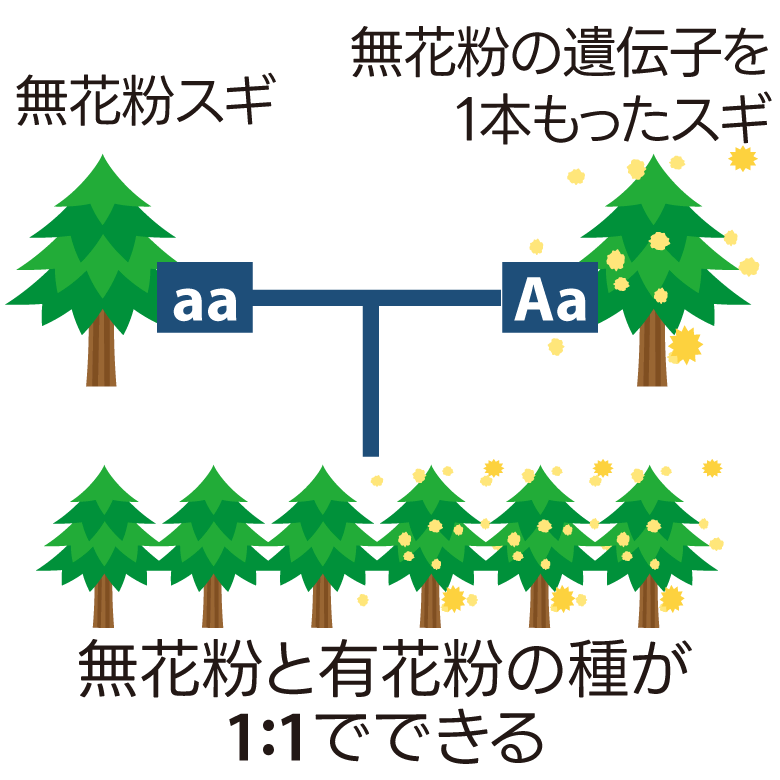

無花粉スギは種で増やします。メンデルの法則で潜性遺伝するため、対になる2本の遺伝子が両方無花粉の場合に無花粉スギになります。無花粉スギに、無花粉の遺伝子を1本もったスギを交配すると、無花粉と有花粉のスギが1対1の割合でできます。

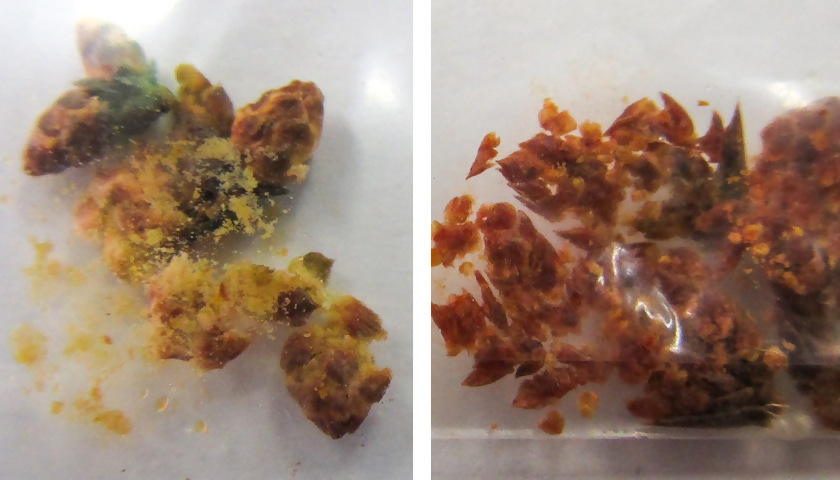

こうして作った種子を苗木生産者へ出荷し生産を行い2年間育苗します。2年目にジベレリンという植物ホルモンを散布し、雄花をつけさせて無花粉かどうかを検定しています。2010年の初出荷から、2024年12月には約25,000本の検定を経て、約1万本の無花粉スギが生産されました。

1万本から発見された無花粉ヒノキ

無花粉ヒノキを探すため、当初6,000本以上のヒノキの苗木を試験したところ、発見することができませんでした。ヒノキは花粉ができる3月末から4月の短期間しか調査ができず調査も難しいこともありなかなか発見できませんでした。

そこで、2011年から「山中のヒノキを棒でたたいて探す」方法を行いました。2年間で4,074本を調査し、2012年に無花粉ヒノキ(神奈川無花粉ヒ1号)が発見されたのです。この品種は「丹沢 森のミライ」と名付けられました。

発見した無花粉ヒノキは種子ができないことがわかり、穂をとるための林である採穂園を作りました。枝を挿し木する方法で生産が行われています。

神奈川県産の木材を使って、花粉を減らす

神奈川の人工林では、伐採、植林、育林が繰り返されています。県の木材が使われると、伐採された場所は花粉症対策の苗木に植え替えられます。花粉症対策の効果は、伐採したときが一番大きくなり、その後、無花粉の木が植えられると、今後一切花粉が発生せず、少花粉の木の場合は花粉量が1割ほどに抑えられます。当面の目標としてスギ・ヒノキ苗木の1割を無花粉にすることをめざしています。

無花粉スギ・ヒノキは成長量、密度や強度の試験を行い、木材としての使用に問題ないことが確認されています。県の木材の利用が、花粉症対策に役立っているのです。

花粉予測を活用して、花粉症対策を

アレルギー薬は花粉が飛ぶ前から飲むとよく効くため、あらかじめ飛ぶ時期や量を知ることはとても大切です。スギ・ヒノキ花粉飛散情報(神奈川県自然環境保全センター)をチェックして花粉に備えましょう。(出典1)

神奈川県内スギ林30箇所の平均着花点数の年変化

(出典6)

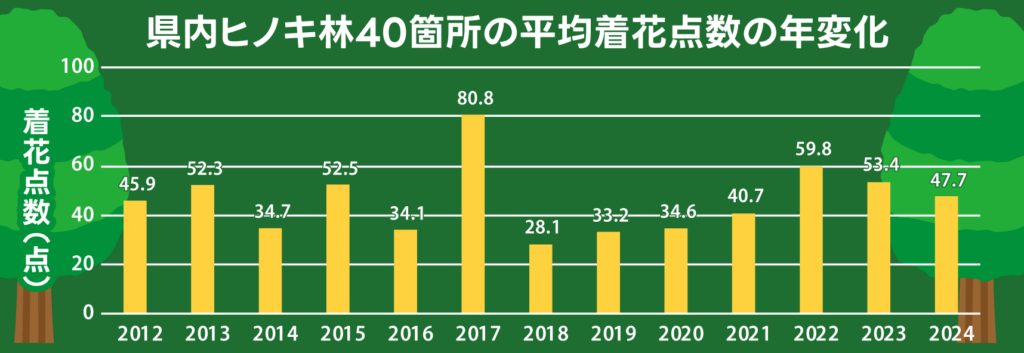

神奈川県内ヒノキ林40箇所の平均着花点数の年変化

(出典6)

出典1: 大発見花粉の出ないスギ・ヒノキ(神奈川県)

出典2:花粉症環境保健マニュアル2022(環境省)

出典3:第5章アレルギー性鼻炎花粉症(厚労省)

出典4:鼻アレルギー診療ガイドラインー通年生鼻炎と花粉症― 2020年版(改訂第9版)(日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー感染症学会)

出典5:県内スギ・ヒノキ雄花の着花量調査について(神奈川県)

出典6:令和7年春のスギ・ヒノキ花粉飛散量はスギ「多い」、ヒノキ「例年並み」(神奈川県記者発表資料)