初めての災害ボランティア

2025年9月26日

地震や水害などの災害発生から、復旧、復興までの間、被災地のお手伝いをする災害ボランティア。参加に必要な準備や参加方法について紹介します。

参加準備

被災地に負担をかけないよう、往復の交通手段や宿泊先確保に加え、水・食料・薬・着替え・ボランティア保険の加入など、必要な備えを行います。

情報収集

ボランティア活動を支援・推進する全国社会福祉協議会などのSNSやウェブサイトで被災地の最新情報を確認します。被災地の自治体に直接電話することは避けましょう。

食事・宿泊先・交通手段の確保

物資の少ない現地での調達はできないことが多いため、必ず準備します。

ボランティア活動保険

活動中の事故に備えた保険です。お住まいの地域で加入すると、自宅から活動場所までの往復の道のりも補償対象となります。

服装、持ち物の例

災害の種類や規模、活動時期に合わせて用意します。

- ヘルメット、帽子

- マスク

- 軍手、ゴム手袋

- 長袖、長ズボン

- レインウェア

- 運動靴、長靴

- タオル

- 着替え

- 常備薬

- 食べ物、飲み物

実際に活動するには?

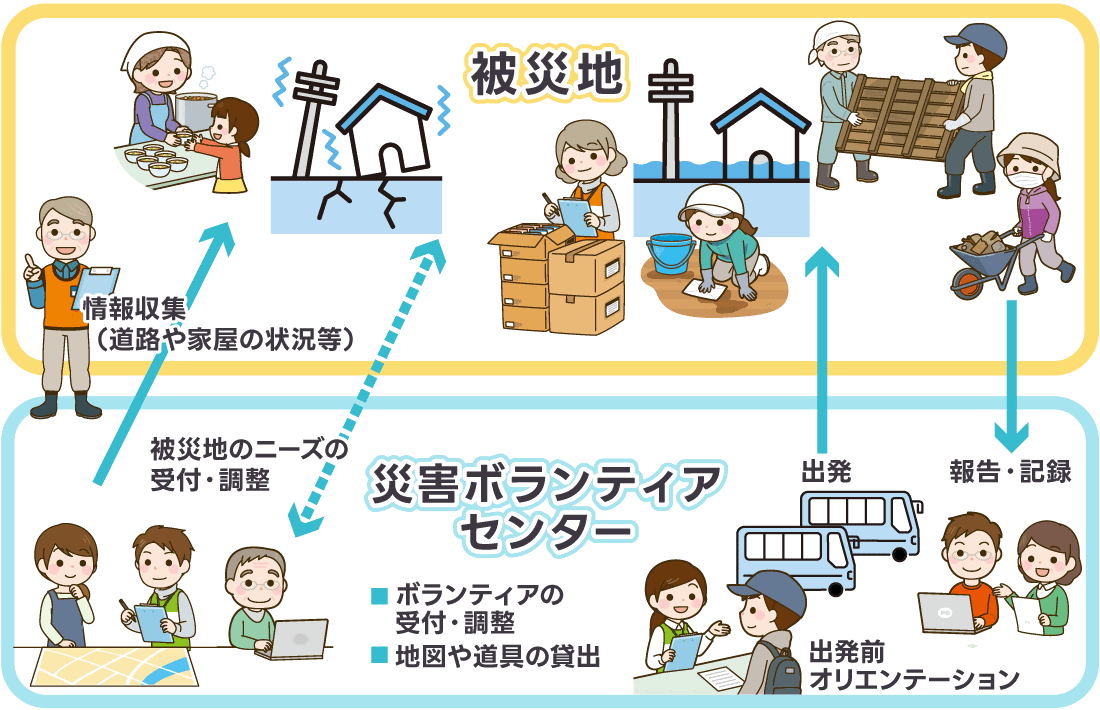

ボランティアと被災者をつなぐ災害ボランティアセンター

災害時にボランティア活動を円滑に進めるため、被災者のニーズとボランティアをマッチングするための拠点が災害ボランティアセンターです。センターを通して参加する流れは(1)災害ボランティアセンターで受付・登録(2)ボランティア保険に加入(3)センターの指示に従って活動に参加、となります。

災害ボランティアセンターの主な活動内容

被災地のニーズの把握

活動内容のチラシの配布や、地元関係者などを通じて収集します。センター員が現地で直接被災者のニーズを収集する場合もあります。

ボランティアの受入・調整

被災者のニーズにあわせて、ボランティア希望者の受け入れを調整します。

資機材の受付・貸し出し

活動に必要な地図や道具を、貸し出す場合があります。

ボランティアの派遣

被災者のニーズに応じ、ボランティアを派遣します。現場での滞在場所や現場への交通手段を手配する場合もあります。

報告・振り返り

活動を終えたボランティアより、活動結果や気付いたこと、住民のニーズなどの報告を受け、その後の活動に活かします。

情報発信

ボランティアや寄付の募集、活動報告などを配信します。

災害ボランティア活動内容例

災害ボランティアは、がれきの撤去や炊き出しなどの直接的な支援だけでなく、被災者が元気になるための交流機会作りや寄り添いなど、さまざまなニーズに対応しています。

- 炊き出し

- 話し相手、子供の遊び相手

- 家事手伝い

- 家庭教師

- ペットの世話

- がれき撤去・分別

- 泥だし(水害時)

- 雪かき

- 家の片づけ

- 食事や物資の訪問配布

- 情報提供支援

- 専門家による相談会、勉強会

- 農業・漁業支援

- イベント開催

- ボランティアセンターでの手伝い

活動時の注意

自分自身の体調管理に注意し、安全を確保しながら、被災者の気持ちや立場に配慮した支援を心がけましょう。

- 活動中は健康状態に気をつけ、不調になったら早めに活動を中止します。

- 不用意な発言や、自分の経験による判断の押し付けは避けましょう。

- 安全が確認されていない場所には立ち入らないようにしましょう。

関連リンク

神奈川県では、かながわ県民センター11階に「かながわ災害救援ボランティア活動支援室」を設置し、県が被災したときにボランティアを受け入れるための環境づくりや、東日本大震災被災地被災者支援活動についての自主的取組みを行うボランタリー団体等の活動場所として運営しています。

出典1:特集 防災ボランティア(内閣府:防災情報のページ)

出典2:被災地を応援したい方へ 災害ボランティア活動の始めかた(政府広報オンライン)