ロコモ

ロコモティブシンドロームとは

ロコモティブシンドロームとは運動器(筋肉、関節、骨、軟骨など)の衰えが原因で、「立つ」「歩く」といった機能が低下している状態のことを言います。運動習慣のない生活、やせすぎや肥満をきっかけに、運動器のトラブルがおこり、外出の少ない生活に至ってしまいます。知らないうちに進行するので、早めの察知・対策が重要です。

ロコモティブシンドロームに早めに気付くには、ロコモチェック・ロコモ度テストがあります。

ロコモ対策としては、手軽で無理なく、短期間にできるウォーキングやロコトレ(開眼片足立、スクワット)のように、まずは無理なくできる運動習慣をつけることです。併せて重要なのが栄養です。動物性たんぱく質とカルシウムを積極的に摂取しましょう。

また、仕事や趣味などで、活動的な生活を送ることも重要です。

こんな症状に思い当たることはありますか?

ロコモ7つのチェック

(1)片足立ちで靴下がはけない

(2)家の中でつまづいたり、すべったりする

(3)階段を上がるのに手すりが必要

(4)家のやや重い仕事が困難

(5)2kg程度の買い物をして持ち帰るのが困難

(6)15分くらい続けて歩くことができない

(7)横断歩道を青信号で渡りきれない

上記に一つでも当てはまったあなたはロコモ予備軍です。ロコモ対策は早めに!

ロコモ7つのチェックで思い当たることがあったら、さらに「ロコモ度テスト」に挑戦!

ロコモ度テスト(立ち上がりテスト)

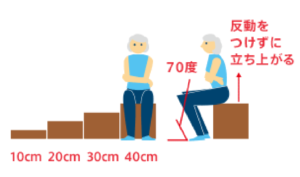

両足の場合

両脚で立ち上がる際に痛みを生じる場合、医療機関に相談しましょう。

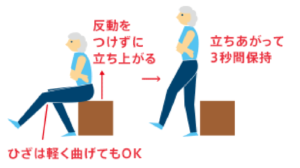

(1) 10・20・30・40cmの台を用意します。まず40cmの台に両腕を組んで腰かけます。このとき両脚は肩幅くらいに広げ、床に対して脛(すね)がおよそ70度(40cmの台の場合)になるようにして、反動をつけずに立ち上がり、そのまま3秒間保持します。

片脚の場合

(2) 40cmの台から両脚で立ち上がれたら、片脚でテストをします。(1)の姿勢に戻り、左右どちらかの脚を上げます。このとき上げたほうの脚の膝は軽く曲げます。反動をつけずに立ち上がり、そのまま3秒間保持してください。

測定結果

片脚40cmができた場合:低い台での片脚でテストを行う

10cmずつ低い台に移り、片脚ずつテストします。

左右とも片脚で立ち上がれた一番低い台がテスト結果です。

片脚40cmができなかった場合:両脚でテストを行う

10cmずつ低い台に移り、両脚で立ち上がりのテストをします。

両脚で立ち上がれた一番低い台がテスト結果です。

参考;各高さでの難易度比較

両脚40cm<両脚30cm<両脚20cm<両脚10cm<片脚40cm<片脚30cm<片脚20cm<片脚10cm

結果の判定方法

[ロコモ度1] どちらか一方の片脚で40cmの高さから立ち上がれない

「ロコモ度1」は、移動機能の低下が始まっている状態です。筋力やバランス力が落ちてきているので、ロコトレ(ロコモーショントレーニング)をはじめとする運動を習慣づける必要があります。また、十分なたんぱく質とカルシウムを含んだバランスの取れた食事を摂るように気をつけましょう。

[ロコモ度2] 両脚で20cmの高さから立ち上がれない

「ロコモ度2」は、移動機能の低下が進行している状態です。自立した生活ができなくなるリスクが高くなっています。特に痛みを伴う場合は、何らかの運動器疾患が発症している可能性もありますので、整形外科専門医の受診をお勧めします。

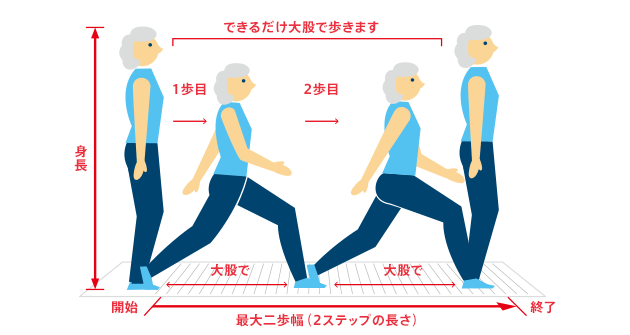

ロコモ度テスト(2ステップテスト)

- スタートラインを決め、両脚のつま先を合わせます。

- できる限り大股で2歩歩き、両脚を揃えます。(バランスをくずした場合は失敗とします。)

- 2歩分の歩幅(最初に立ったラインから、着地点のつま先まで)を測ります。

- 2回行って、良かった方の記録を採用します。

- 2ステップ値の計算式で算出します。

2ステップの算出方法

結果の判定方法

[ロコモ度1] 2ステップ値が1.3未満

「ロコモ度1」は、移動機能の低下が始まっている状態です。筋力やバランス力が落ちてきているので、ロコトレ(ロコモーショントレーニング)をはじめとする運動を習慣づける必要があります。また、十分なたんぱく質とカルシウムを含んだバランスの取れた食事を摂るように気をつけましょう。

[ロコモ度2] 2ステップ値が1.1未満

「ロコモ度2」は、移動機能の低下が進行している状態です。自立した生活ができなくなるリスクが高くなっています。特に痛みを伴う場合は、何らかの運動器疾患が発症している可能性もありますので、整形外科専門医の受診をお勧めします。

今すぐできる!ロコモ対策(ロコトレ)

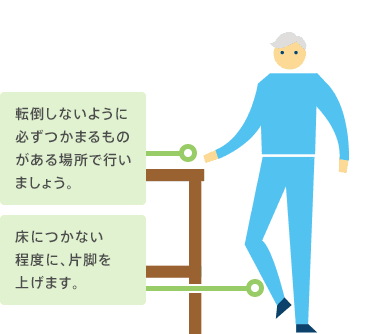

ロコトレ1 バランス能力をつけるロコトレ「片足立ち」

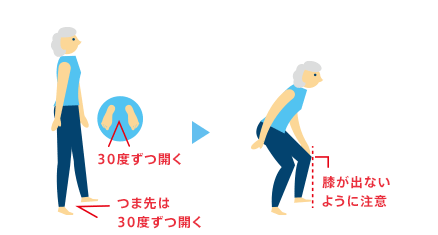

ロコトレ2 下肢筋力をつけるロコトレ「スクワット」

(1)肩幅より少し広めに足を広げて立ちます。つま先は30度くらい開きます。

(2)膝がつま先より前に出ないように、また膝が足の人差し指の方向に向くように注意して、おしりを後に引くように身体をしずめます。

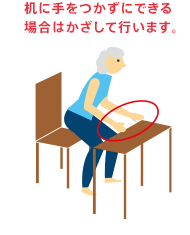

スクワットができないときは、イスに腰かけ、机に手をついて立ち座りの動作を繰り返します。

日本整形外科学会公認 ロコモティブシンドローム予防啓発サイト より抜粋して転載