熱中症予防対策

保健師 西村 幸子、管理栄養士・健康運動指導士 下原 佐土子

熱中症とは?

熱中症とは、高温多湿な環境に長時間いることで、体内の水分や塩分(ナトリウム)のバランスが崩れたり、体温調整機能がうまく働かなくなることで、体内に熱がこもり、体温が異常に上昇することで発症する障害の総称です。重症の症状では、意識障害や運動障害が現れ、死に至る可能性もあります。

熱中症の発生状況

熱中症は、例年、梅雨入り前の5月頃から発生し、梅雨明けの7月下旬から8月上旬に多発する傾向があります。

人の身体は暑い環境での運動や作業を始めて3~4日たつと、汗がより速く出るようになって、体温上昇を防ぐことが上手になってきます。つまり、気温に応じてすばやく汗をかくなど暑さに対する体温調節反応が早くなるには、一般的には3~4日かかります。さらに、3~4週間たつと、汗に無駄な塩分を出さないようになり、熱けいれんや塩分欠乏によるその他の症状が生じるのを防ぎます。

このため、急に暑くなった日に屋外で過ごしたり、久しぶりに暑い環境で活動した場合は、暑さに慣れていないため熱中症になりやすいとされています。

熱中症になりやすい時期は?

- 5月の暑い日

- 梅雨の晴れ間

- 梅雨明け

- お盆明け

- 高温多湿での作業の初日や2日目

暑さが体に慣れていないことが原因

熱中症を引き起こす条件とは?

熱中症を引き起こす可能性は、環境、からだ、行動にあります。

環境

- 気温が高い

- 湿度が高い

- 風が弱い

- 日差しが強い

- 締め切った室内

- エアコンがない

- 急に熱くなった日

- 熱波の来襲

からだ

- 高齢者、乳幼児

- からだに障害のある人

- 肥満、持病(糖尿病、心臓病、精神疾患等)

- 低栄養状態

- 脱水状態(下痢、インフルエンザ等)

- 体調不良(二日酔い、寝不足等)

行動

- 激しい運動

- 慣れない運動

- 長時間の屋外作業

- 水分補給がしにくい

【参考】 環境省「熱中症環境保健マニュアル2018」【作成】日本気象協会推進「熱中症ゼロへ」プロジェクト

熱中症対策 (1)暑さを避ける

暑さを避けましょう!

- 天気のよい日は、日中の外出をできるだけ控えましょう

- 涼しい服装(通気性のよい、吸湿性・速乾性のある衣服)で、日傘や帽子の着用を

- こまめな休憩をとり、無理をしない

- 少しでも体調が悪くなったら、涼しい場所に避難

- 涼しい室内に入れなければ、外では日陰を利用

- 携帯型扇風機や保冷材などのグッズを活用

室内では

- 扇風機やエアコンで温度を調節

- 遮光カーテン、すだれ、打ち水を利用

- 室温をこまめに確認

- WBGT値(注釈)も参考に

(注釈)WBGT値:気温、湿度、輻射(放射)熱から算出される暑さの指数、運動や作業の度合いに応じた基準値が定められています。

環境省のホームページ(熱中症予防情報サイト)に、観測値と予想値が掲載されています。

屋外では

- 日傘や帽子の着用

- 日陰の利用、こまめな休息

- 天気の良い日は、日中の外出をできるだけ控える

からだの蓄熱を避けるために

- 通気性のよい、吸湿性・速乾性のある衣服を着用する

- 保冷剤、氷、冷たいタオルなどで、からだを冷やす

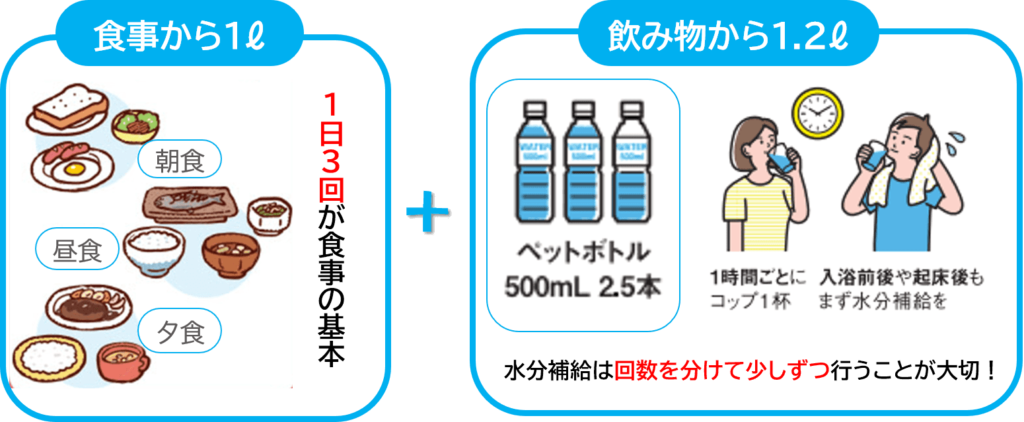

熱中症対策 (2)こまめな水分補給

室内でも、屋外でも、のどの渇きを感じなくても、こまめに水分、塩分、スポーツドリンクを補給する

のどが渇いていなくともこまめに水分補給しましょう!

- 1日あたり1.2リットルを目安に

- 1時間ごとにコップ1杯。入浴前後や起床後もまず水分補給を

- 大量に汗をかいた時は塩分も忘れずに

(水分とともにナトリウムも失われるため、塩分・スポーツドリンクなどを補給する) - ただし、アルコールには利尿作用があり水分補給にはなりません

注意:高齢者は口渇を感じにくくなります

注意:マスクをしていると、熱が逃げにくい一方で、マスク内の湿度が上がるため、喉の渇きに気づきにくいです。こまめに水分補給を!

大量に汗をかいた時は塩分補給も忘れずに

筋肉は脂肪よりずっと多く水分を含んでいる

- 人体の60%を占める水分は、血液などに含まれる「細胞外液」と筋肉などに含まれる「細胞内液」に分けられます。

- 細胞内液は体内にある水分の約7割を占めており、筋肉や臓器、皮ふ組織を構成する要素となっています。

- 中でも筋肉は多くの水分を含んでいて、その組織含水率は75~80%です。

- 体内にある脂肪の組織含水率は10~30%程度であることを考えると、その差は圧倒的といえるでしょう。

- 運動によって余分な脂肪を減らし筋肉量を増やすことは、体内に維持できる水分量を増やすこと、ひいては健康を維持することにつながります。

水分・塩分補給にオススメ!

- スポーツドリンク

- 浅漬けの素

- 塩分入りタブレット

- 塩分入りビスケット

- 塩こんぶ

- お茶漬け

熱中症対策 (3)暑さに慣れる(暑熱順化)

暑熱順化とは、体が暑さに慣れることです。暑い日が続くと、体は次第に暑さに慣れて(暑熱順化)、暑さに強くなります。

暑熱順化ができていない時は

- 皮膚の血液量が増えにくく、熱放散しにくい

- 汗に含まれる塩分量が多く、ナトリウムを失いやすい

- 体温が上昇しやすい など

熱中症になりやすい状態

暑熱順化ができている時は

- 皮膚の血液量が増えやすく、熱放散しやすい

- 汗に含まれる塩分が少なく、ナトリウムを失いにくい

- 体温が上昇しにくい など

熱中症になりにくい状態

暑熱順化ができていても、数日暑さから遠ざかると暑熱順化の効果はなくなってしまいます。

自分が暑熱順化できているかをいつも意識し、暑熱順化できていない時には、特に熱中症に注意しましょう。

暑熱順化チェックリスト

| 1.入浴(シャワーだけでなく、湯船に入るもの) | 点数 |

|---|---|

| 2日に1回以上入浴している | 3 |

| 週に3回入浴している | 2 |

| 週に1、2回入浴している | 1 |

| 入浴することはほとんどない | 0 |

| 2.運動(汗をかく程度のもの) | 点数 |

|---|---|

| 週に5日以上している | 3 |

| 週に3、4日している | 2 |

| 週に1、2日程度している | 1 |

| 運動はほとんどしていない | 0 |

| 3.その他汗をかく行動(運動・入浴以外の外出など) | 点数 |

|---|---|

| 週5日以上あった | 3 |

| 週3、4日以上あった | 2 |

| 週1、2日以上あった | 1 |

| 汗をかく機会がほどんどなかった | 0 |

合計点数 ______点

1から3の全ての点数を合計して

| 7~9点 | 暑熱順化できているかも。でも熱中症対策は忘れずに! |

| 4~6点 | 複数の習慣で汗をかくことができています。継続が大切! |

| 3点 | 汗をかくことを習慣づけ、暑熱順化していきましょう。 |

| 1~2点 | 体が暑さに慣れていないかも。熱中症に注意! |

| 0点 | 体が暑さに慣れていない状態。暑くなる前に暑熱順化を! |

暑さに備えた体づくりと日頃から体調管理をしましょう

- 無理のない範囲で適度に運動する

- 定時の体温測定と健康チェック

- 3食をとる(朝食欠食しない)、睡眠、飲酒(二日酔いに注意)

- 暑さに備え、暑くなり始めの時期から、無理のない範囲で適度に運動(「やや暑い環境」で「ややきつい」と感じる強度で毎日30分程度))

- 水分補給は忘れずに!

- 毎朝など、定時の体温測定と健康チェック

- 体調が悪いときは、無理せず自宅で静養

日常生活でできる暑熱順化するための動きや生活

ウォーキング・ジョギング (帰宅時に一駅分歩くなど)

ウォーキング運動目安 30分

ジョギング運動目安 15分

頻度目安 週5回

サイクリング

運動目安 30分

頻度目安 週3回

適度な運動 (筋トレやストレッチなど適度に汗をかくもの)

運動目安 30分

頻度目安 週5~毎日

入浴 (シャワーだけでなく、湯船に入るもの)

頻度目安 2日に1回

注意:上記はあくまで目安となります。個人の体質・体調、その日の気温や室内環境に合わせて無理のない範囲で行ってください。運動時は水分や塩分を適宜補給して、熱中症に十分注意してください。

早期発見!熱中症

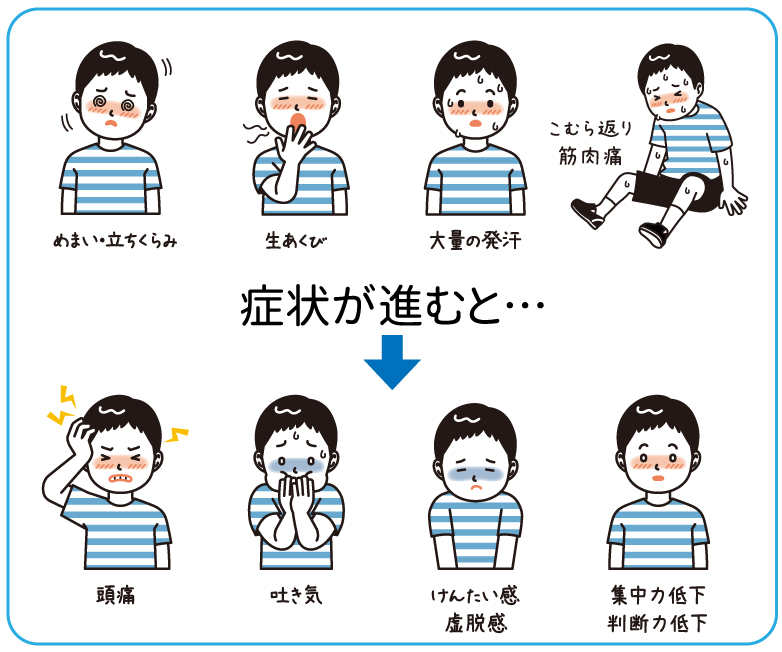

熱中症の症状には以下の症状があります。

- めまい

- 立ちくらみ

- 生あくび

- 大量の発汗

- 筋肉のこむら返り

- 筋肉痛

症状がすすむと、以下の症状があります。

- 頭痛

- 嘔吐

- 倦怠感

- 虚脱感

- 集中力低下

- 判断力低下

熱中症が発生したら

- 涼しいところに避難させる

- 服を緩め、水で湿らせたタオルで拭いて、うちわであおぐ

- タオルで拭いて扇ぐのが一番体を冷やします。

- 冷たい水を飲ませる

- 飲ませる水は、冷たい水です。

- アイスパックがあれば、首、腿の付け根等太い血管の上を冷やす

- 足を高めに上げて寝かせ、手足の先から中心部に向けてマッサージ

意識がない、自力で水が飲めない場合はすぐに救急車を呼びましょう

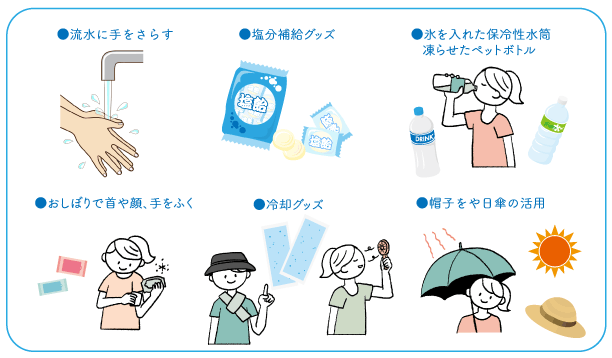

外出時の暑さ対策例

- 流水に手をさらす

- 塩分補給グッズを携行する

- 氷を入れた保冷性水筒や凍らせたペットボトルを携行する

- おしぼりで首や顔、手をふく

- 冷却グッズを活用する

- 帽子をかぶる、日傘を活用する