健康寿命延伸のためにやってみよう(高齢者向け)

転倒防止運動

加齢とともに体の筋力も低下して、転倒の可能性も大きくなります。それを防止するには、自宅でできる手軽な転倒防止運動をこまめに行ってみましょう。ポイントは、脚の筋力やバランス感覚を鍛えて、歩く力をいつまでも保つことです。

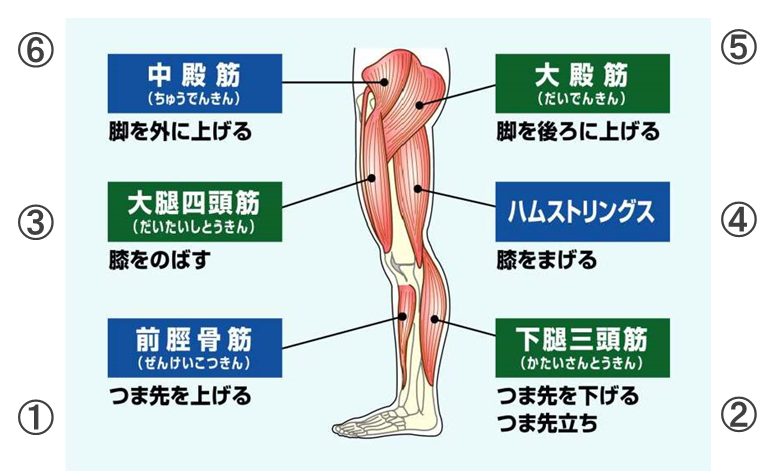

大臀筋、大腿四頭筋、下腿三頭筋は、立ったり、歩く時に重要な役割をする筋肉です

出典 厚生労働省「運動器の機能向上マニュアル」より

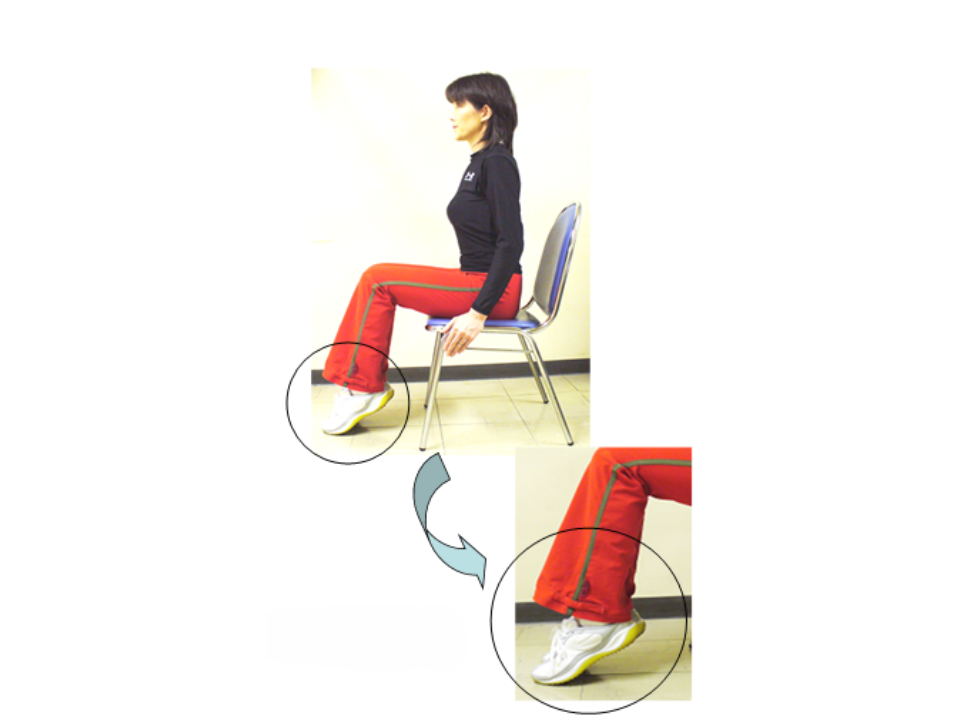

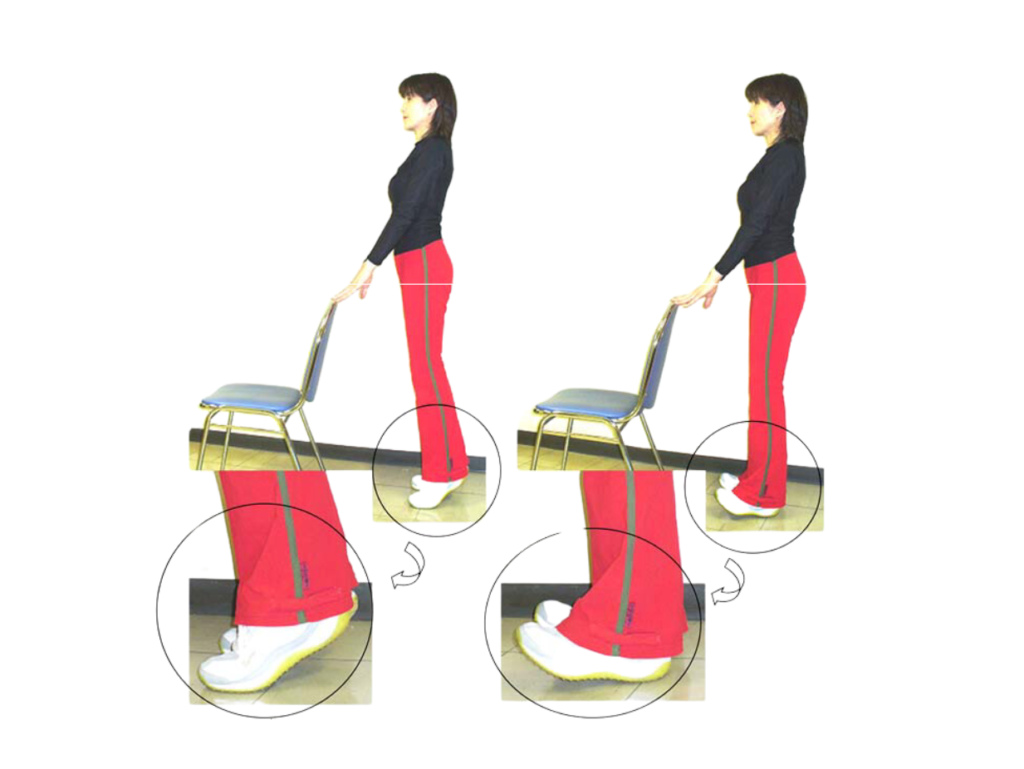

足関節周囲の運動

つま先をあげる

かかとをあげる

脛やふくらはぎの筋肉を鍛えます

基本の姿勢

(1)イスから40~50cm離れ、背もたれの手を置く

(2)かかとを上げる(3)つま先を上げる(2~20回目安)

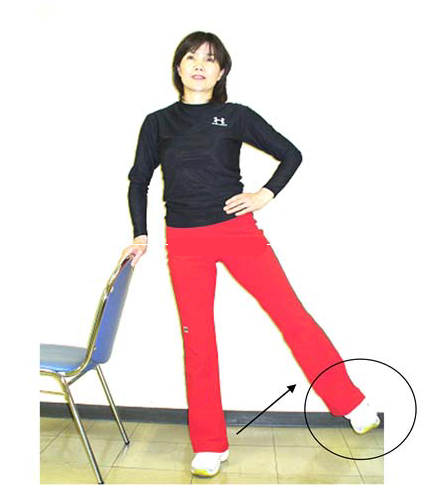

太ももの後ろを鍛えます

基本の姿勢

(1)イスから40~50cm離れ背もたれに手を置く

(2)膝を曲げる曲げた膝が支えている足より前に出ないようにする(2~20回目安)

太ももやお尻の筋肉を鍛えます

基本の姿勢

(1)イスから40~50cm離れ、背もたれに手を置く

(2)膝が爪先より前に出ないように気をつけながら、お尻をやや後ろに突き出し、膝を曲げたり伸ばしたりする(曲げるときは膝や太ももを意識する。伸ばす時はお尻をすぼめるようにする。)(2~20回目安)

お尻の筋肉を鍛えます(1)

(1)イスから40~50cm離れ、背もたれに手を置く。

足は軽く開いて安定した姿勢を取る。

(2)爪先を正面に向けたまま足を横に開く(2~20回目安)

お尻の筋肉を鍛えます(2)

お尻と太ももの境目あたりを意識して、足をゆっくり後ろに引く

(1~20回を目安に行う)

骨盤底筋訓練

骨盤底筋とは?

骨盤の底の部分をいいます。この骨盤底の筋肉群が、子宮、膀胱、直腸などの内臓をハンモック状に支えています。

骨盤底筋群は急激な力がかかった時に尿道を締め付けます。骨盤底筋群が弱ってくると、急激な腹圧がかかったときに尿もれが起こりやすくなることがあります。

骨盤底筋訓練

腹圧性尿失禁の原因の1つに、骨盤底筋のゆるみが、あげられます。この筋肉を鍛えることでゆるんだ括約筋機能を回復し、腹圧性尿失禁を治療します。

骨盤底筋訓練は適切な指導のもとに継続して行う必要がありますが高齢者でも有効です。

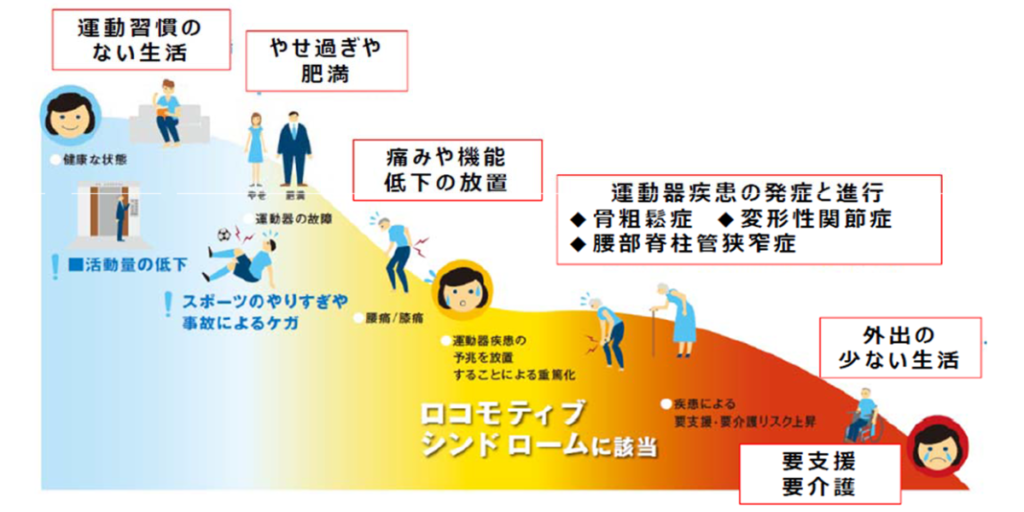

ロコモチェック・運動

ロコモティブシンドローム(運動器症候群)は、運動器(骨・関節・筋肉・腱等)の障害のために、膝や腰・骨等に問題を抱えることによって「要介護になる」リスクが高い状態になることです。運動習慣のない生活ややせ過ぎ・肥満をきっかけに運動器に障害がおこり、活動の少ない生活に至ってしまいます。知らないうちに進行するので、早めの察知と早めの対策が重要です。

ロコモティブシンドローム

ロコモは知らないうちに進んでいく

「早めの察知」と「早めの対策」が重要!!

出典:日本整形外科学会ロコモパンフレット2015年度版

ロコモティブシンドロームの予防・改善

早めに察知して。早めの対策

察知の方法

ロコモーションチェック・ロコモ度テスト

対策

- 運動習慣をつける:ロコモーショントレーニング・ウォーキング・種々の運動

- 栄養に気をつける:動物性タンパク質とカルシウム

- 活動的な生活をする:できるだけ多く外出する・仕事を続ける・社会参加

ロコモに関連する運動機器の低下と運動器疾患

| 主な変化・疾患 | 症状の例 |

|---|---|

| バランスの低下 |

|

| 筋力の低下 |

|

| 変形性膝関節症 (へんけいせいひざかんせつしょう) |

|

| 腰部脊柱管狭窄症 (ようぶせきちゅうかんきょうさくしょう) |

|

| 骨粗鬆症 (こつそしょうしょう) |

|

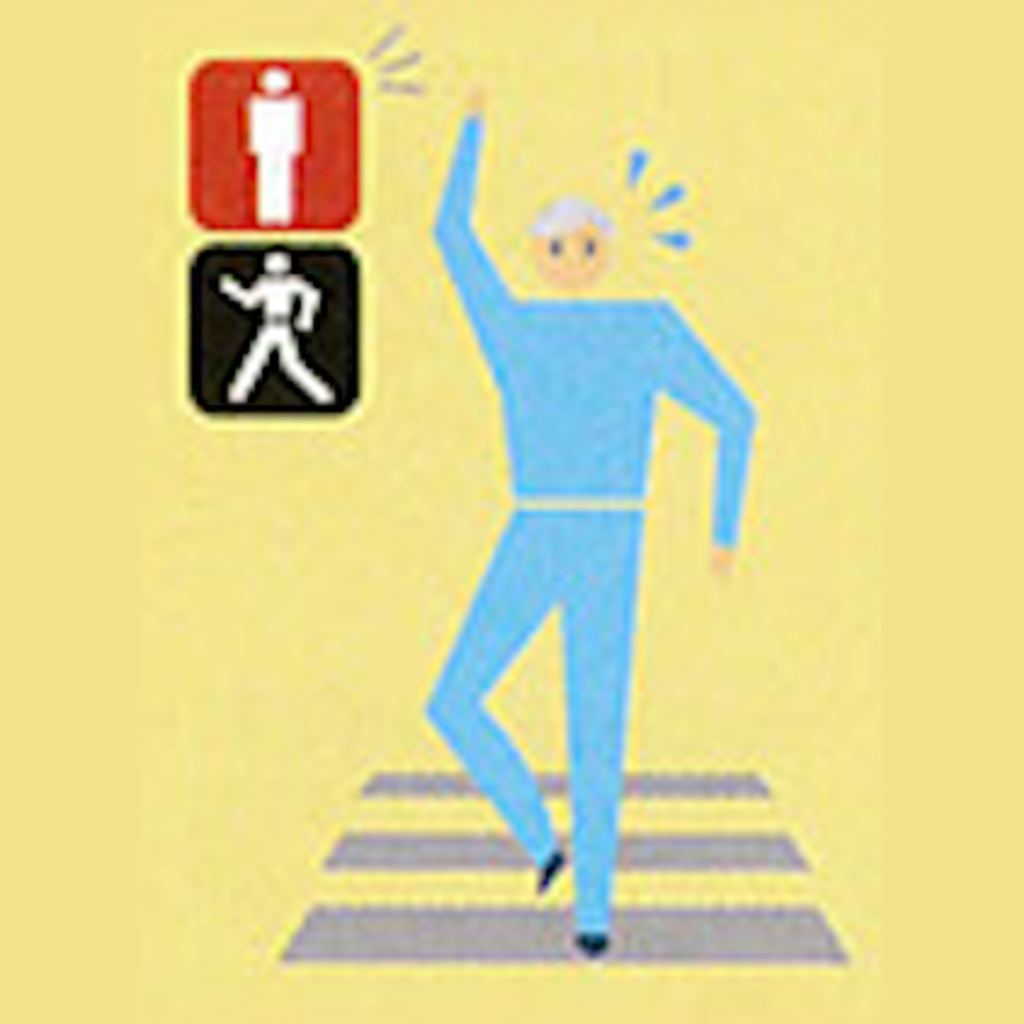

ロコモーションチェック

運動機能の低下に気づくための自己チェック

ロコモ7つのチェック

(1)片足立ちで靴下がはけない

(2)家の中でつまづいたり、すべったりする

(3)階段を上がるのに手すりが必要である

(4)家のやや重い仕事が困難である

(5)2kg程度の買い物をして持ち帰るのが困難である(1リットルの牛乳パック2個程度)

(6)15分くらい続けて歩くことができない

(7)横断歩道を青信号で渡りきれない

該当項目がひとつでもあるとロコモの危険があります。

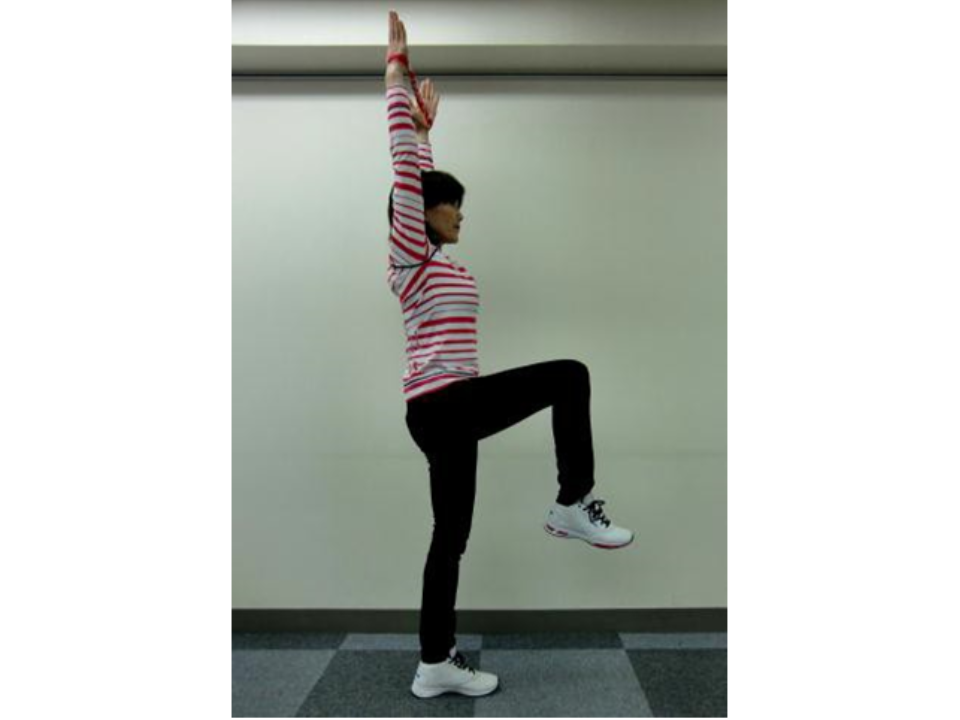

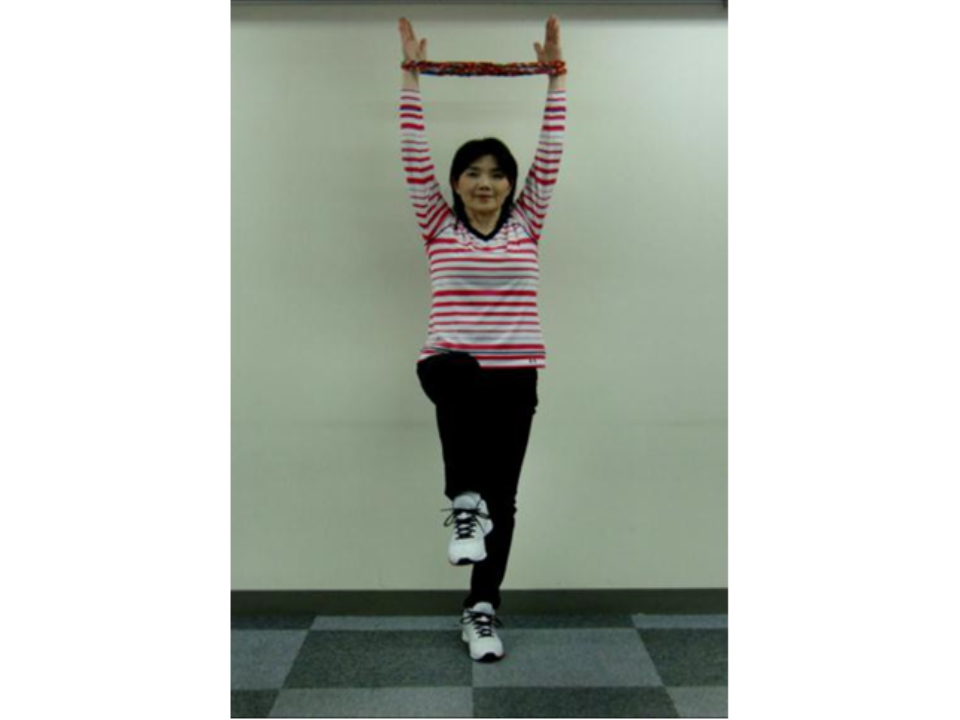

ロコモ運動

1.片足立ち。主にバランスを改善します

2.スクワット。下肢筋力を総合的に鍛えます

3.プラスするといい運動

かかとの上げ下げ

しゃがみウォーク

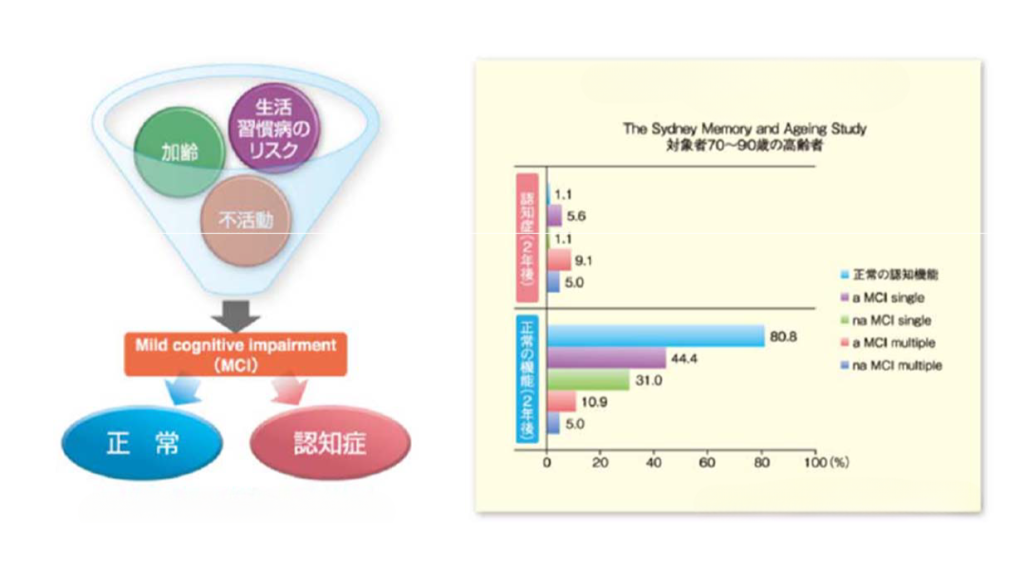

MCI認知機能の向上

認知機能とは、五感(触覚・視覚・味覚・嗅覚・聴覚)で感じ取る機能のことであり、認知症はその感覚情報を脳が正しく受け取れなかったり、間違って受け取ってしまう状態のことを指します。認知症は、加齢等により記憶の低下によって生活に支障をきたす病気ですが、MCI(軽度認知障害)と呼ばれる軽度の段階であれば早めの対策を行うことで、30%〜40%の人が正常な状態に回復できることがわかっています。この早めの対策のひとつとして「運動」が注目されています。

認知機能の低下

認知機能が低下した状態からでも正常に回復できます。

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター「運動による認知症予防へ向けた取り組み」より一部転載

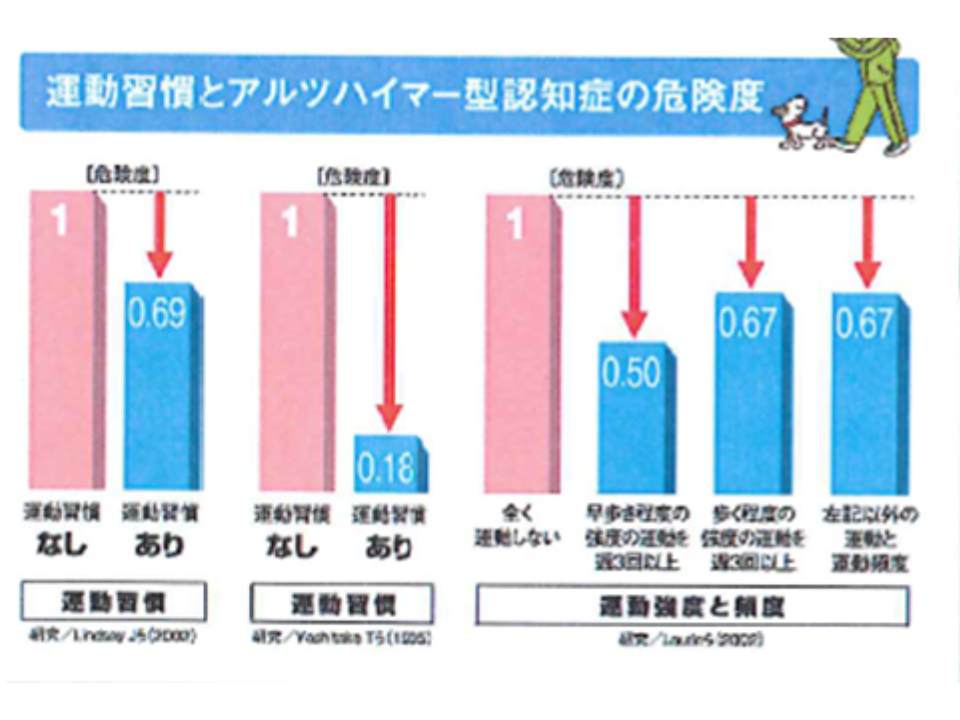

「運動」は認知機能を向上させ認知症のリスクを軽減します

運動の実施は、認知機能を向上させるために有効であることが多くの研究によって明らかとなっていますが運動と認知トレーニングを組み合わせて実施することで、MCIの状態から記憶力を向上できることがわかってきました。

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター「運動による認知症予防へ向けた取り組み」より一部転載

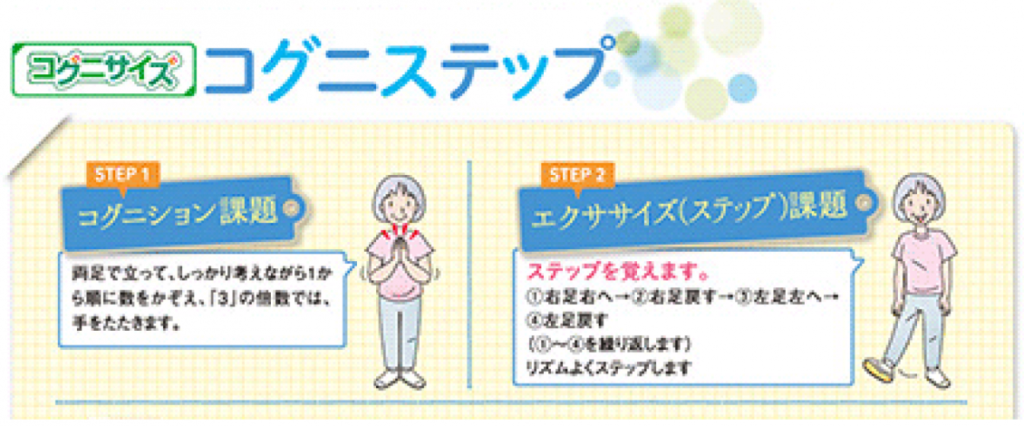

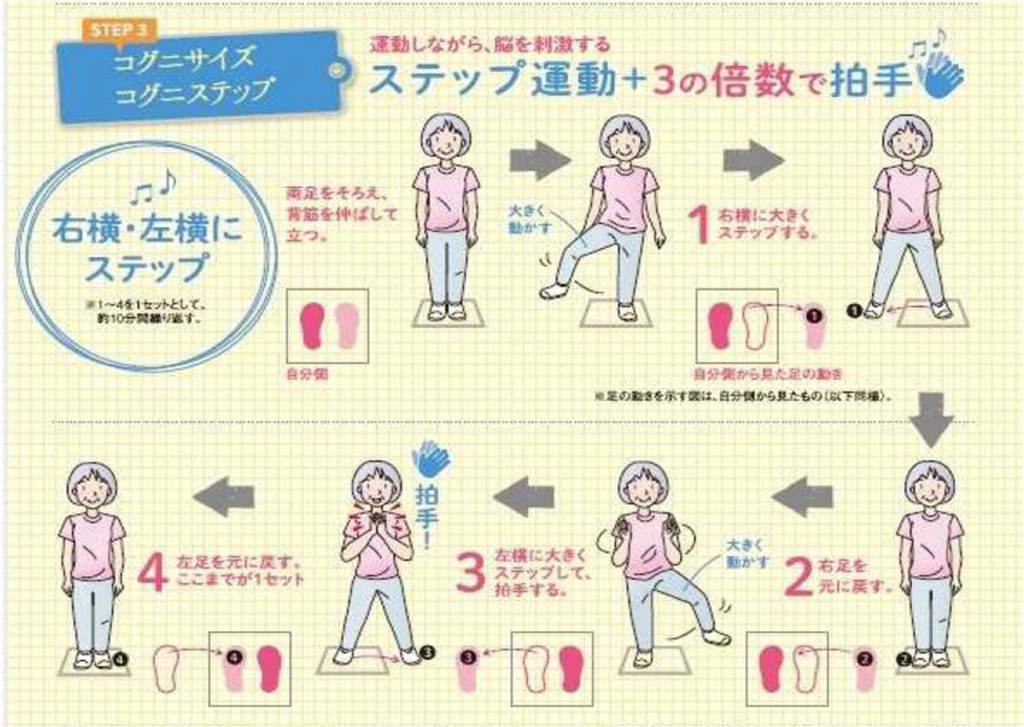

コグニサイズ

認知症予防に向けた取組み〜コグニサイズ〜

神奈川県では、認知症予防に向けた取組みとして、「コグニサイズ」を全県に普及・展開しています。「コグニサイズ」とは、コグニション(認知)とエクササイズ(運動)を組み合わせた造語で、頭で考えるコグニション課題と身体を動かすエクササイズ課題を同時に行うことで、脳と身体の機能を効果的に向上させることが期待されます。

是非、県民のみなさんもご家族やご友人と一緒にコグニサイズに取り組んでみてください!

コグニサイズだけで認知症が予防できるわけではありません。普段からの食生活や睡眠、適度な運動など、健康的な生活を心がけることも重要です。

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター「認知症予防に向けた運動コグニサイズ」より一部転載

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター「認知症予防に向けた運動コグニサイズ」より一部転載

フレイルチェック

「フレイル」は、加齢とともに心身の活力(例 筋力や認知機能等)が低下し、生活機能障害、要介護状態等の危険性が高くなった状態を指し、早期の発見と適切な支援により、生活機能の維持・向上を図ることができます。フレイルやフレイルチェックの詳細「フレイル」をご覧ください。