動ける喜び 動ける幸せ ロコモ対策

「ロコモティブシンドローム(和名:運動器症候群、略称:ロコモ)」は、運動器の障害のために身体能力(移動機能)の低下をきたした状態をいいます。

運動器とは、骨や筋肉、関節の他、脊髄や神経が連携し、体を動かす仕組みのことです。これらの組織の障害によって、立ったり歩いたりするための身体能力(移動機能)が低下した状態がロコモです。

ロコモが進行すると、将来介護が必要になるリスクが高くなります。「いつまでも自分の足で歩き続けていく」ためには、ロコモ対策が大切です。

食事編 食生活でロコモ対策

Point 1 動ける体づくりの決め手は「たんぱく質」と「カルシウム」

Point 2 「さあにぎやか(に)いただく」

Point 3 食事の基本は「定食スタイル」

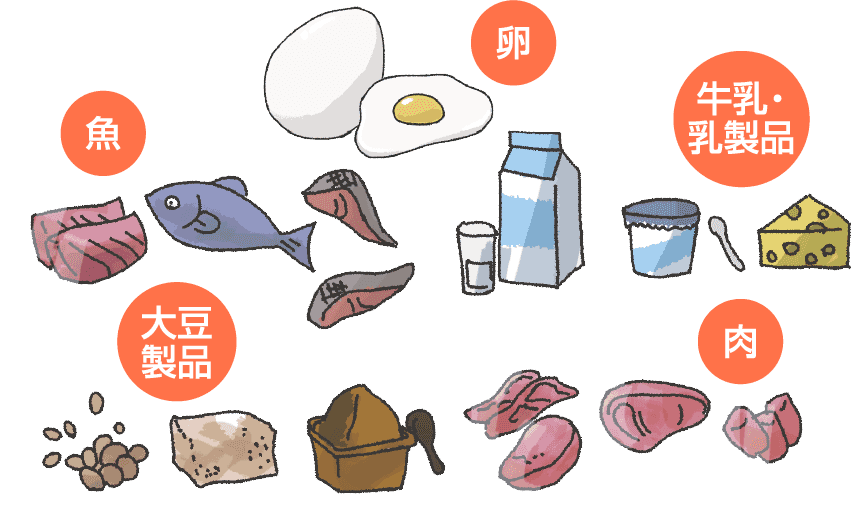

Point1 動ける体づくりの決め手は「たんぱく質」と「カルシウム」

たんぱく質とカルシウムは骨や筋肉の原材料です。3回の食事で肉、魚、卵、牛乳・乳製品、大豆製品に多く含まれますので、意識してしっかりとりましょう。

1日3食の食事でとるほか、食が細い人は間食(おやつ)にプリンやヨーグルトなどたんぱく質を多く含む食品を取り入れてみてください。なお、治療中等の方は医師の指示に従ってください。

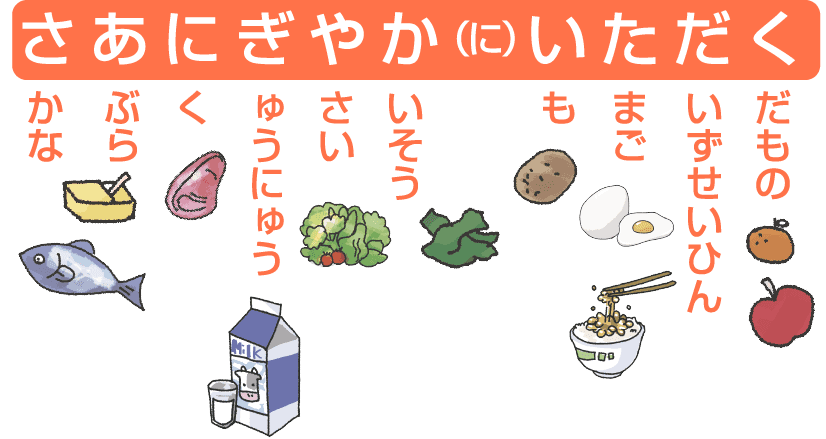

Point2 『さあにぎやか(に)いただく』

「さあにぎやか(に)いただく」は、東京都健康長寿センター研究所が開発した食品摂取多様性スコアを構成する10の食品群の頭文字(さかな、あぶら、にく、ぎゅうにゅう、やさい、かいそう、(に)、いも、たまご、だいずせいひん、くだもの)をとったもので、ロコモチャレンジ!推進協議会が考案した合言葉です。

バランスの良い食生活を実践するポイントは多様な食品をきちんととること。イラストは毎食の主食(ごはん、パン、麺など)のほかに、毎日積極的に食べてほしい食品群を10に分類して示しています。各食品群にはそれぞれ違う働きをもつ栄養素が含まれます。その頭文字を並べて「さあにぎやか(に)いただく」と覚えます。量は、少しでも料理の中にはいっていたらOK。一日三食、主食とともに、十食品群の中から毎日七食品群以上を目指しましょう。

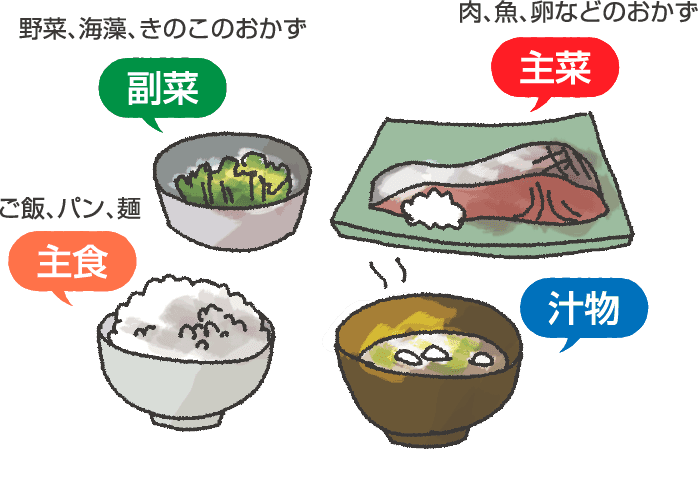

Point3 食事の基本は『定食スタイル』

1回の食事に主食・主菜・副菜を組み合わせるだけで簡単にバランスよく食べられます。

| 主食 | ごはん、パン、麺類など。主にエネルギーのもとになります。 |

|---|---|

| 主菜 | 魚・肉・大豆製品・卵など。主なからだを作るもとになる栄養素が含まれます。 |

| 副菜 | 野菜、海藻、芋、きのこなど。ビタミンやミネラル、食物繊維などを多く含みます。 |

| 汁物 | 水分の補給や、具沢山の汁物でさまざまな食品をとることができます。 |

| その他 | 果物や乳製品。ビタミン・ミネラル・食物繊維など、幅広い栄養素をとることができます。 |

運動編 毎日の運動でロコモ対策

ロコモ対策に初めて取り組む方は、ロコモチェック、ロコモ度テストであなたの今の状態を確認してみましょう。

ロコモのページでロコモ度チェック!

ロコモーショントレーニング(通称ロコトレ)を知っていますか?「スクワット」等で、バランス能力をつける運動のことです。ロコトレを積極的に行い、ロコモ対策を行いましょう。また、家の畳の上などで手軽にできる「四つ這いバランス訓練」も効果的です!無理なく、自分のペースで行いましょう。また運動の後には水分をたくさんとってください。

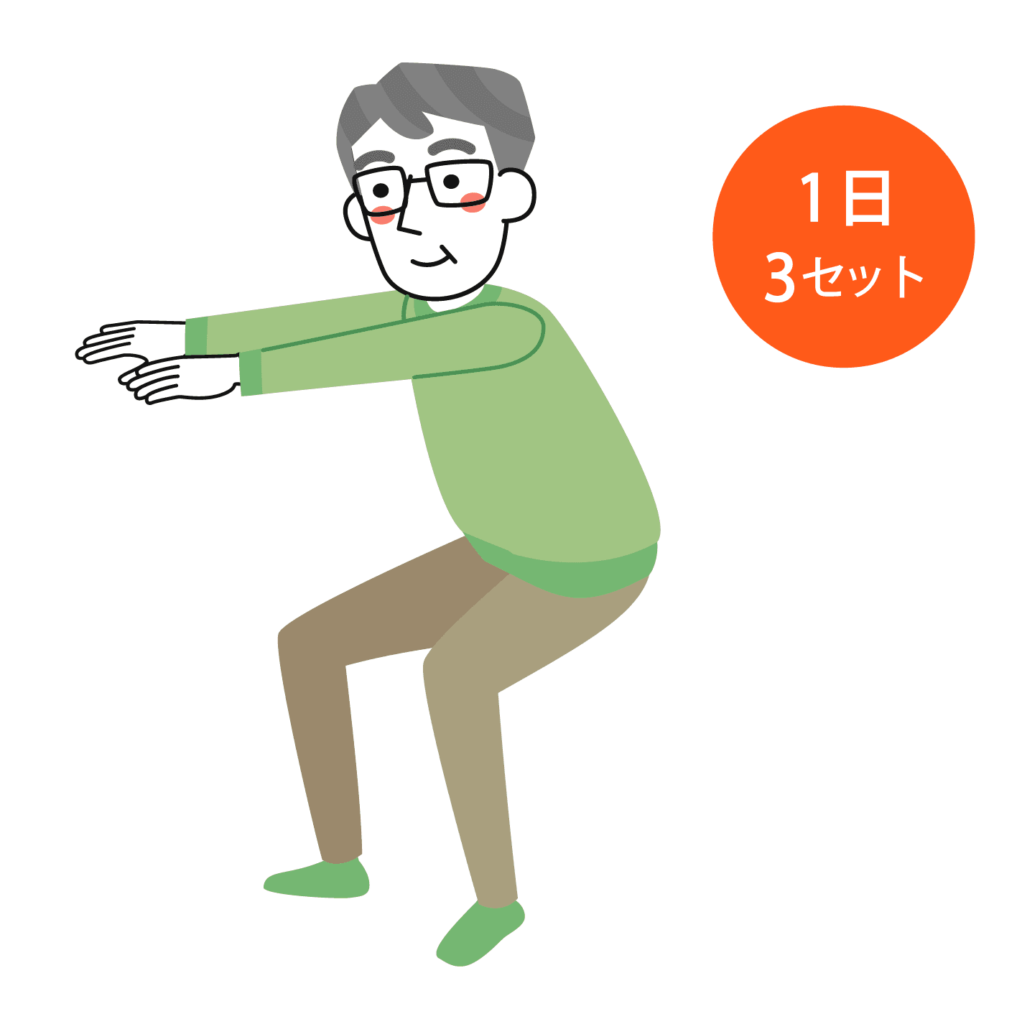

Lesson1 スクワット (5~6回で1セットを1日3セット)

- 足は肩幅より少し広めに立つ背筋を伸ばし、胸を張る

- 膝はつま先と同じ方向に曲げる

- お尻を後方へ突きだす(椅子に座るイメージ)

- 呼吸は膝を曲げながら息を吐く

- 慣れてきたらゆっくり時間(3~5秒間)をかけて強度を調整する

Lesson2 四つ這(ば)いバランス訓練 (左右それぞれ5回を1日1セット)

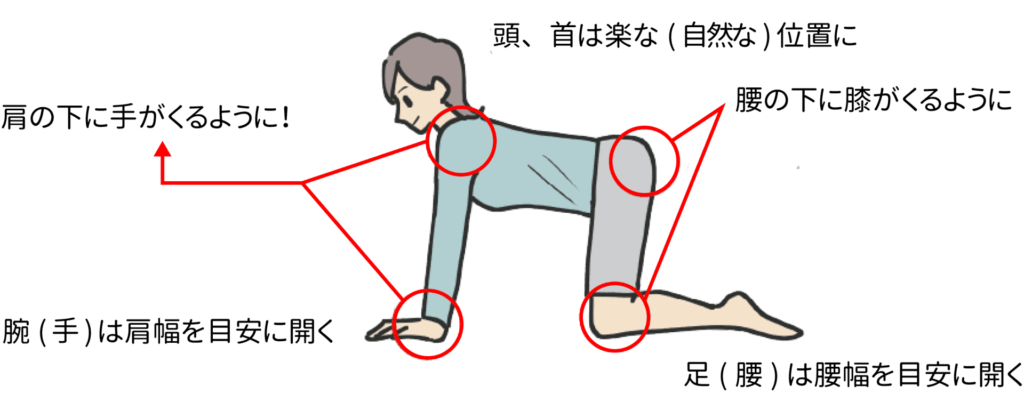

Step1

- 肩の下に手がくるように!

- 頭・首は楽な(自然な)位置に

- 腕(手)は肩幅を目安に開く

- 足(腰)は腰幅を目安に開く

こたつの足のようなバランスになれば理想的!

この姿勢を数十分楽に維持できる感じで、体の無駄な力を抜きましょう。

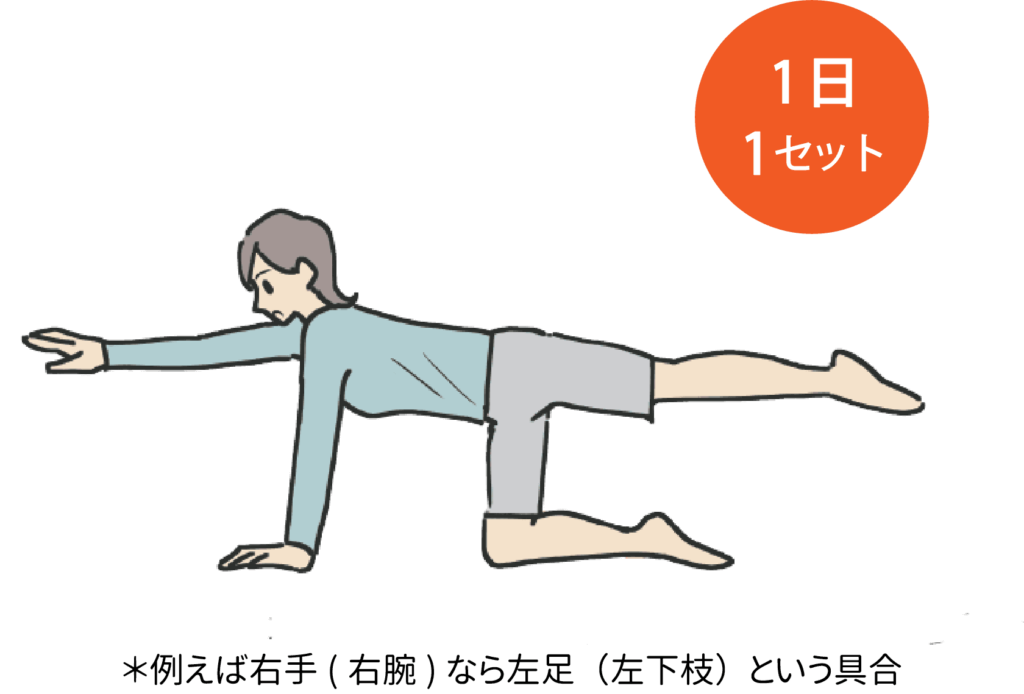

Step2

- 上げた腕の逆足(下肢)をあげる。

バランスをとって5~10数える程度に、この姿勢を維持する。

厚生労働省のロコモ予防サイト「スマート・ライフ・プロジェクト」 (スマート・ライフ・プロジェクト 事務局(厚生労働省 健康局 健康課))もご活用ください。

当サイトの「ロコモ」ページもご覧ください、